身体のむくみでお悩みの方、多いですよね。

本記事では、普段のちょっとした心がけでむくみを軽減する方法をお伝えします。

「むくんでいるのはいつものことだし、仕方ない」

とあきらめないで、すぐできそうなことから、お試しくださいませ。

その前に、そもそもなぜ、体がむくむのでしょうか?

むくみの原因

①長時間同じ姿勢でいる

ずっと椅子に座っている、一日立ちっぱなし、長時間の移動で同じ姿勢を強いられる。

すると、足の血流が滞ってむくみが起きやすくなります。

特に、心臓から遠い位置にある足は重力の影響を受け、血管から血液中の水分がしみ出しやすく、かつ血管内に水分が戻りにくくなります。

②塩分のとりすぎ

塩分を多くとりすぎてしまうと、血管の中の水分が外にしみ出しやすくなるために、身体がむくむことがあります。

③水分の過不足

水分が多いと血管の中の水分が増えむくみますが、反対に、水分が少なすぎてもむくみを引き起こします。

静脈の血行が悪くなって、皮膚と皮下組織内に水が溜まりやすくなるのです。

>>なぜ水は大切なのか?水の8つのメリット

>>【つらい便秘、水分不足が原因かも】便秘解消のための水の飲み方

④アルコール

朝起きて、体がむくんでいる。昨日飲み過ぎたからなあ……

こんな経験をした方も多いはず。

アルコールを飲むことで血管の透過性が高まり、血管中の水分がしみ出しやすくなります。

⑤筋肉量が少ない

足を動かすことによって生まれる筋肉のポンプ作用で、足の静脈の血液はスムーズに心臓へ戻ります。

筋肉量が少ないと、血行が悪くなりがちで、むくみが起きやすくなります。

⑥精神的なストレス

精神的なストレスによって自律神経が乱れると、血流がとどこおり、むくみを引き起こしやすくなります。

⑦ホルモンバランスの変化

生理前や妊娠中、更年期にはホルモンのバランスが変化し、自律神経が乱れ、血行が悪くなりむくみやすくなります。

⑧薬の副作用

ステロイド剤やピル、市販の痛み止めや風邪薬にも含まれる非ステロイド鎮痛剤などの薬によっても、むくみが起きる場合があります。

⑨むくみの原因となる疾患の影響

心臓、腎臓、肝臓の疾患、甲状腺機能低下症や更年期障害などホルモンの異常やバランスの崩れなどによってむくみが起こることがあります。

日常生活でできる解消法

むくみの原因は様々であることがお分かりいただけたと思います。

では今度は、日常生活でできるむくみの緩和策について見ていきましょう。

①身体を動かす

長時間の立ち仕事や座り仕事をする人は、ときどき姿勢を変えたりストレッチなどをして筋肉の緊張をゆるめることが大切です。

顔も筋肉を鍛えないとむくむ!>>改善したい方はこちら

②お風呂につかる

帰宅したらお風呂にゆっくりつかり、足をマッサージしましょう。

血行が良くなり、むくみの解消や予防に繋がります。

むくみを予防する弾性ストッキングの使用も効果的です。

③適度に水分をとる

水分のとりすぎも不足もむくみを引き起こします。

一気に冷たい水をがぶがぶ飲まず、こまめにとるようにしましょう。

翌朝顔や足などがむくむ原因になるので、就寝前にはあまり水分をとらないようにしましょう。

④食生活の改善

たんぱく質は血液中の水分を血管の中に留めておく働きがあります。

豆腐、あずきなどのビタミンB1を多く含む食品や、利尿作用のある野菜や果物などをとるように心がけましょう。

カリウムを豊富に含む食材も摂りましょう。

⑤塩分を控える

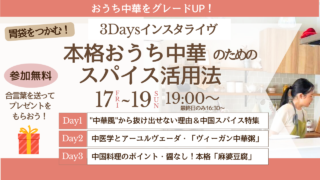

塩分のとりすぎはむくみの大敵です。酢やスパイスで味付けするなどの工夫をしましょう。

多くのスパイスは、血行を促進する作用が期待でき、むくみ改善につながります。

⑥自律神経を整える

ヨガ、呼吸法、瞑想をする、自然に触れる、お風呂に入ったりアロマを炊いたりしてリラックスする。

これらは過剰になった神経を落ち着けます。

忙しく社会生活を送っていると、交感神経が優位になりがち。

副交感神経とのバランスが取れるように、適度に休息を取りましょう。

まとめ

この記事では、むくみの原因を9つ、改善法を6つお伝えしました。

◆むくみの原因

- 長時間同じ姿勢でいる

- 塩分のとりすぎ

- 水分の過不足

- アルコール

- 筋肉量が少ない

- 精神的なストレス

- ホルモンバランスの変化

- 薬の副作用

- むくみの原因となる疾患の影響

◆むくみの改善法

- 身体を動かす

- お風呂につかる

- 適度に水分をとる

- 食生活の改善

- 塩分を控える

- 自律神経を整える

ご自身にあてはまりそうなむくみの原因はありましたか?

原因が分かったら、むくみの改善につながりそうなことを、普段の生活の中でできることから始めてみてください。