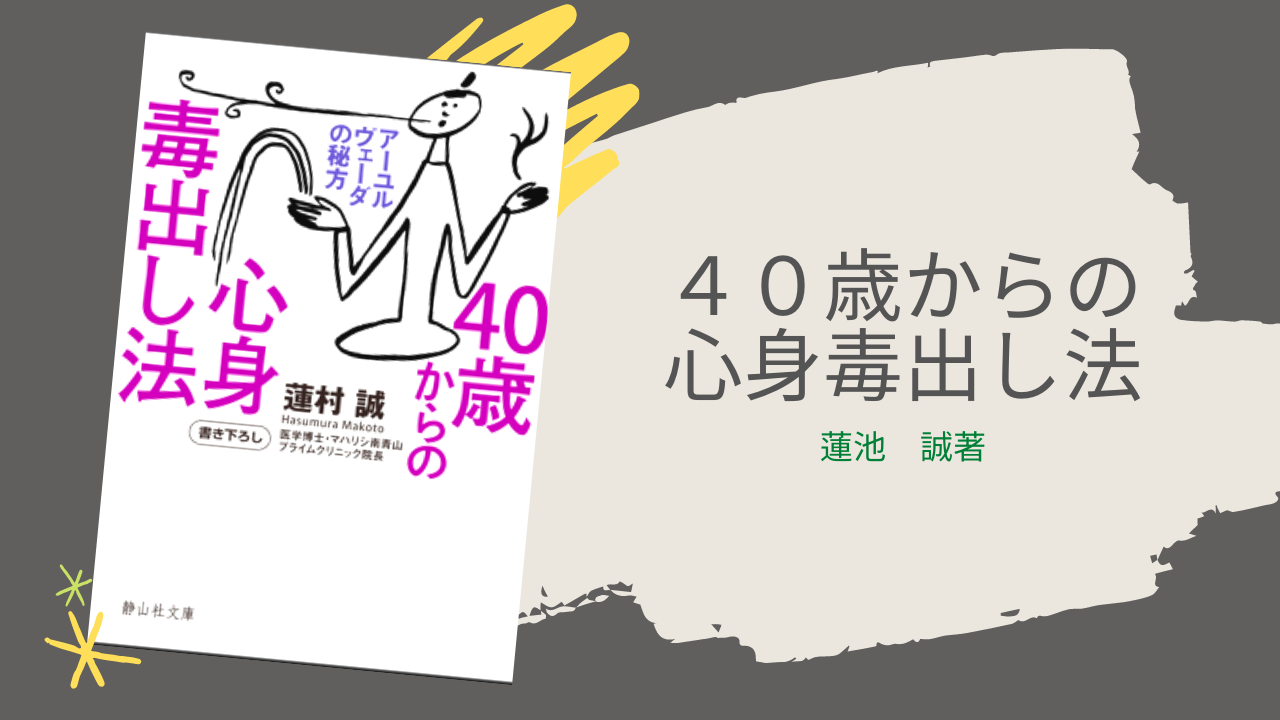

アーユルヴェーダ関連書籍「40歳からの心身毒出し法」をご紹介します。

著者はマハリシ南青山プライムクリニック院長である蓮村誠さんです。

『40歳からの心身毒出し法』蓮村誠著

| タイトル | 40歳からの心身毒出し法 |

| 著者 | 蓮村 誠 |

| 出版社 | 静山社文庫 |

| ページ数 | 220ページ |

| 初版 | 2011年6月5日 |

概要

なにかと悩みや疲れが集中しやすい40代に送るアーユルヴェーダ知識本です。

年齢と共に本来の自分を取り戻し、人生を上向きにする医学的処方箋を示しています。

本書で自分の個性・体質をチェックし、タイプ別アドバイスにしたがえば、自然に「こころとからだ」のデトックスがかなう、と説いています。

さらに、病気を遠ざけ年をとるほど健康になれる新習慣が提案されています。

簡単にできる白湯ケアなどのセルフケアも紹介されています。

ストレスを浄化するヒントを与えてくれる本です。

著者について

蓮村誠先生は1961年生まれ。

東京慈恵会医科大学卒業、医学博士。

医療法人社団邦友理至会理事長。マハリシ南青山プライムクリニック院長。オランダマハリシ・ヴェーダ大学、マハリシ・アーユルヴェーダ認定医。

現在、診療に当たる傍ら全国各地での講演活動、書籍執筆などマハリシ・アーユルヴェーダの普及に努めておられます。

著書も多数。

- 『ファンタスティック・アーユルヴェーダ』(知玄舎)

- 『生命礼賛』(総合法令出版)

- 『いのちの治療』(総合法令出版)

- 『ダメな睡眠 いい睡眠』(PHP研究所)

- 『究極のデトックスレシピ』(PHP研究所)

- 『毒を出す食 ためる食』(PHP文庫)

- 『白湯 毒出し健康法』(PHP文庫)

- 『麦茶 毒出し健康法』(PHP文庫)

- 『足りないのは消化力!』(朝日新聞出版)

構成・内容について

本の構成はこのようになっています。

- 40代特有の心理

- 40代ならではの役割-ダルマ

- 事例紹介(症例)

- ドーシャ

- 健康法

- まとめ

題名に「40歳からの」とあるだけあって、最初に「一般的な40代」の心理などが書かれ、その認識は間違っている、というプラス思考の目線を与えるところから始まります。

そして、「ダルマ(人生における4つの目的のうち仕事・職業に関する事柄)を知る」ことについて分かりやすい説明があったのちに、クライアントの事例などをもとに、一般的に陥りがちな心理を一蹴、これこれでいいんだという指針を示します。

それから、アーユルヴェーダの基礎的な部分、ドーシャ(プラクリティ=本質とヴィクリティ=本質からの乖離、乱れ)に関する説明があります。

そして半分すぎたところで、実学というか、実生活で健康に過ごすための新習慣、アドバイスが書かれています。

本の特徴

以下は私の個人的な意見です。

本のジャンルとしては実用書?です。

アーユルヴェーダとは何か、を一から説明するような教科書的なものともまた違います。

(おそらく、蓮村さんの著書の中にもっと最初の段階で読むべきものがあるのではないかと思います)

挿絵はほぼありません(若干、最後のセルフケアのところにイラストが載っている)。

どういう時に読みたい本か

題名にある通り、もうすぐ40歳になる人、40代の人が、今までの固定観念を振り払いたい時に読みたい本です。

あるいは、次のステージに上がる前の心構えをするために良いかもしれません。

もちろん40代やその前後の方じゃなくても読んでも実になる本です。

そこまで小難しい内容ではないですが、別の記事にてご紹介している『緑の島スリランカのアーユルヴェーダ』よりは説明・アドバイスの部分が多いです。

夜寝る前のリラックスタイムに読むよりは、電車通勤の合間など、ちょっと頭を働かせられる時の方が良いと思います。

>>『緑の島スリランカのアーユルヴェーダ』を紹介している記事はこちら

感想

ダルマ(人生の具体的な目的、使命)に関する記載が分かりやすく納得感がある

以下、私の個人的な感想・意見です。

この本の後半、アーユルヴェーダの基礎的な部分・ドーシャに関することや、生活習慣のすすめは、一度は聞いたことのあることが多かったので、目新しさを感じなかったのですが、前半の、特にダルマに関する部分はいいなと思いました。

アーユルヴェーダ(もしくはサーンキヤ哲学、ヨガ哲学など)を学んだ方は「ダルマ」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

アーユルヴェーダでは人生には4つの目的があると説いています。

これをサンスクリット語でプルシャルタ(purusharthas)といいます。

①ダルマ(人生の使命、職業・仕事など)

②アルタ(物質的な豊かさ、物・お金など)

③カーマ(人間関係から得られる幸せ、家族・快楽・喜びなど)

④モークシャ(人としての成就、人生の主目的・自由)

この本では②~③についてはあまり述べられておらず、①にフォーカスし、①が最も大切であると記載されています。

この本では平たい言葉で①について説明されているので、哲学の勉強が苦手な方でもすらすら読めるはずです。

「今の自分はどうかな」

と自分にあてはめて考えられます。

ダルマは簡単に言えば職業や役割(たとえば先生、芸術家、母、人を助けること、など)です。

ダルマ(生まれてきた目的)に沿った人生を歩むためには、まず自分のダルマが何であるのか知ることが重要です。

著者は、自分を見つめること、自分が置かれている環境や状況(国や両親、育った環境など)を考慮に入れることが、そのために重要だと説いています。

非常に分かりやすいたとえ話がありますから、ダルマなどの用語がすぐに頭に入ってこなくても「ああそういうことね」「なるほどな」「そりゃそうだよね」と理解できます。

筆者は

ダルマは生まれてきた目的ですから、それをしないことは自分の否定することになり、魂が苦痛の悲鳴を上げます。

こころの深い部分から

「この人生は、何か間違っている」

「生きているのがむなしい」

「自分の価値を最大限に発揮できていない」

などの思いがたちのぼり、苦痛が生じます。

と書いています。

取り入れてみたいと思ったアーユルヴェーダ的生活習慣

ドーシャの部分は知っている内容だった、と書きましたが、もちろん知らない、あるいはなんとなくわかるけれど自分の言葉にできない、ということまで明文化されていたので、勉強になりました。

特に、ドーシャ別の排便のこと、隠れ便秘の特徴などは参考になりました。

自分のことをよく観察するきっかけになります。

取り入れたい新習慣としては、

朝、とにかくトイレに5分座ること。

排便がなかったとしても、これを習慣にすること。

そうすることで体が自然と排便のサイクルを覚えてくれるそうです。

アーユルヴェーダや「腸」のことを考える食事法や健康法では、かならず「排便」のことに焦点があたるので、キレイな内容じゃなく嫌だなーと思うかもしれませんが、とても大切な内容です。